これからはアメーバブログに投稿します、こちらからジャンプしてください。

ベアリング打ち替え依頼

BontragerのAEOLUS5TLR(Tubeless Ready)をお預かりしました。

依頼内容はセラミックベアリングへの打ち替えです。

ホイールが届いたらまずは異物チェックからです。ディープリムだから今回は何が出てくるでしょうかね。とワクワクしながらホイールをゆっくり回転させるとカサカサなる。通常、考えられる異物だとカラカラ鳴るのになぜかカサカサ?

出てきましたよ。使い古しのビニールテープみたいなものが。

だいたい50cmぐらいありました。これはカーボン焼成時に使用している内圧をかけるために使用する風船のようなもので、取り除かれずに海を渡ってきたということですね。様々なチェックをくぐり抜けてきたこいつは、ある意味レアキャラです。というか販売店はちゃんとチェックしてお客様に納品して欲しいものです。

いくらレアキャラでも不必要なものに変わりはないので取り除きました。

続いて縦横の振れを見てチェック完了です。

今回の本題であるベアリングの打ち替えですが、AEOLUSはDTSWISSのハブなのでシールドベアリングを使用していてエンドキャップはポン付です。プライヤーで掴めば引っこ抜けますが、傷が入るので当店では別の方法で、優しく抜きます。

ベアリングも叩けば抜けますが、手元が狂ったりしてハブ体を殴ってしまっては大変なので、ここもベアリングプーラーで優しく抜きます。

当店で圧入系のベアリングを取る際はハブもBBも叩いて抜くことはありません。

全て優しく抜きますのでご安心を。

この後、ベアリングの圧入をしたのですが写真を取り忘れてました。

FRDオーバーホール完了

お預かりしていたFELT AR FRDのオーバーホールが完了しました。

写り込んでる後ろのボントレガーは別件です。また後日書きます。

さてこのフレーム実は電動専用設計ですが、前のオーナーがワイヤーでも使えるように改造したようです。一部不完全で手を焼かされましたが、綺麗にできました。

まずこれは誰が見てもエアロロードですね。ということは前面投影面積を少しでも小さくすべきです。メカニックができるのはワイヤー類などをスッキリさせることです。

無駄に長いワイヤー類は悪しかないと思います。良いことなんて一つもないと勝手に思ってますが、ほぼ事実です。走行に必要のない長さはカットするべき。というわけでバッサリいきました。ついでにリヤ側のシフトアジャスターも除去です。この長さでも輪行時ハンドルを90度切っても支障ありません。

そして電動専用設計なので元々なかったBB下ワイヤーガイドですが、無理やり取り付けていました。取り付けに際してリベットナット(ブラインドナットとも言う)を使用していたのですが、全く使い方を理解していなかったようで、ただのナットとしか機能していませんでした。リベットなのにカシメていない。じゃ〜普通のナットでいいやん。

下穴を整えリベットナット加工しました。次からはワイヤーガイドを外してナットも外れるなんてことは起こりません。

続いてリヤブレーキですが、ルートとしてはトップチューブから入れてダウンチューブから出してBB下のダイレクトマウントブレーキにフルアウターでつなぐというもの。前に組み立てをした人がどういう考えだったのかはわかりませんが、僕では考えつかないルートでトップチューブへ入って行ってました。

ハンドルの前から出してステムの上を通っていた斬新なルーティング。これも無駄が多いので完全に違うルートにしました。なおBB下ダイレクトマウントブレーキにはクイックリリース機能がついていないので、その機能を持ったシマノSM-CB 90というパーツをワイヤーがフレームに入る前にかませるというのが一般的です。ですが大きくて邪魔になるあのパーツはエアロロードには付けたくないというのが本音です。しかしワイヤーアジャスターがないとホイールの脱着が面倒なのでアジャスター機能だけのSM-CB70をダウンチューブ下に入れました。というかお預かりした時にアジャスターはどこにも入っていませんでした。

エアロ効果もあまり殺さず、スッキリつけるにはここが最適だと考えてます。

というわけで、オーバーホール完了です。

オーバーホールはフレームによって作業内容が変わるはずですが、一様に同じ仕上げをしているショップが多いです。フレーム設計者の意図やそのフレームの特徴に合わせて組むべきだと考えているので、少し他店よりお時間をいただきますが、綺麗にカッコよく組み立てさせていただきます。もちろんご希望があればそれにそう形で仕上げますので、お気軽にご相談ください。

メーカー違えばこれだけ違う

先日お客様の楕円チェーンリングQ-RINGSの調整をおこなった時に発覚した問題ですが、解決の目星がつきました。

チェーンリングを固定する5ピンですが雌ネジの全長はインナーギヤ、アウターギヤ、クランクの厚みの合計よりわずかに短いぐらいが理想(短ければ固定できるけど、短すぎると別の問題も出てくるので。)ですが、Q-RINGSは1〜5番のポジションでアウターギヤの厚みが違います。1番が一番薄く、5番が一番厚い。なぜこのような仕様になっているのかは不明ですが、アウターを1番ポジションにした時、インナー5番にしないとROTOR純正クランクに付属の5ピンで固定できない厚みです。

この組み合わせはメーカー(ROTOR)が変速性能などの問題から推奨しておりません。メーカー推奨はアウターとインナーで1番違い、つまりアウター3番ならインナーは2番か4番ということになります。でも純正パーツでは対応できなかったので、短い5ピンを用意しました。

左がROTOR純正、右がKCNC。

当店では取引していないのですが、KCNCの5ピンがROTORより約1ミリ短いです。ノギスで測りましたが見た目ですでに違いがわかります。全長で1mm、つばの部分で−0.2mmなので有効範囲はトータルで0.8mm短くなりました。

これなら短すぎず、しっかりと固定できました。

お客様にはご不便をおかけしましたが、これでしっかりとアウターもインナーも希望通りにセッティングできました。

こういうことが時々起こるのが自転車です。純正同士の組み合わせでも手直しや、加工が必要な場合もあります。ご注意ください。困った時は看板だけのプロショップではなく、プロがいるお店にご相談ください。

Di2は組み立て前にファームをアップ

コンポーネントが電動化して作業順序が大きく変わったものがあります。ワイヤードのコンポーネントは動作確認をワイヤーを繋がないとできないので、組み立て終盤にならないとできないですが、電動コンポの場合はフレームに組み付ける前にチェックができます。ここで不具合を発見できれば余計な組み傷をつけることなくメーカーに相談し、返すことができます。

というわけでチェックです。この前は全てを問題なく接続しても全く動かず焦りましたが、バッテリーが空っぽでした。今回はあらかじめバッテリーだけ先に充電しておきました。

充電できたら各パーツをつないでワイヤレスユニットを取り付けて、スマートフォンとBluetoothで接続です。ファームウェアの書き換え中に接続が切れてしまったり、書き換えが失敗したりすると一旦バッテリーを外さないといけない事態になります。外装バッテリーの場合は組んでからでも特に問題ありませんが、内装バッテリーの場合はフレームによってはややこしいことになります。

今回も安定の途中切断をくらい、何度か目にやっとファームの書き換えが終わりました。何なんでしょうね、一体。

Bianchi Oltre の中を覗いてみよう

コンポーネント載せ替えでお預かりしているビアンキのオルトレを全部バラしてヘッドも外したので、ちょっと中にカメラを入れてみました。

普段見れないものなのでドキドキしながらカメラを挿入。

そんなにいいカメラではないですが、内部の様子が良くわかります。

思っていたより綺麗な作りですね。インナーワイヤーもこれなら引っかからずにフレーム内部を通せそうです。

私のバイクも撮影してくれという希望があればオーバーホールの時にお申し付けください。

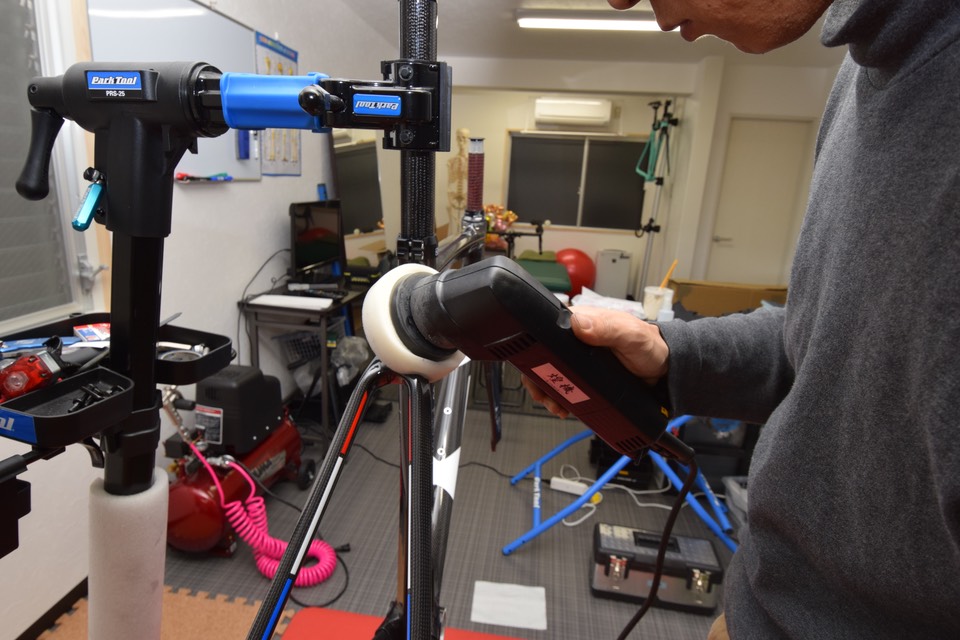

新車組み立て依頼

持ち込みで新車の組み立て依頼がありました。

TIME Fluidity AKTIV FRANCEカラー

TIME社のラインナップ中、最高の乗り心地を求めたフレームでしかもマスダンパー搭載のアクティブフォーク仕様で隙がないですね。

これに電動アルテグラR8050を組み付けます。

とその前に新車の輝きをさらに増し、そして長持ちさせるためにマシンポリッシュ&Wガラスコート(ガラスの鎧、かがみの甲冑)を施します。

今日はポリッシュとガラスの鎧まで。

一晩置いてからかがみの甲冑を施します。今でもピカピカですがさらにツルツルになります。

このように当店では取扱のないフレームでもほとんどの場合、お断りすることなくガラスコートならびに組み立てを受け付けます。(できればコンポーネントは当店で購入いただきたいです。)

ただ稀ではありますが断る場合(フレームの安全性が疑わしいなど)もありますのでご了承ください。

第1回佐々木塾開催しました

前職の時から時々開催していた佐々木塾を独立してから初めて子供の日に開催できました。

舞洲で以前からやりたかった基礎的な練習。というのも最近はしっかりと乗り方を教えてくれるショップが少なくなった(ほぼ皆無)ので、ちゃんと乗れていないライダーが本当に多くて、そのせいもあってイベントでも事故が増えている傾向です。

以前は行きつけのショップの走行会などで先輩が初心者に色々と教えてくれていたものです。現在は整備もろくにできないお店が売りっぱなしの商売がまかり通っていて、乗る人のマナーもどんどん悪くなっているように感じます。

一自転車好きとして、せめて自分の手の届く範囲の人にはしっかり乗っていただきたいと思い、色々考えてこういう講習会のようなことをしています。

今回の内容はカラーコーンを用意してスラーロームをすることで、自転車にとって大事なスピードコントロール、バランス感覚の上達を図りました。走るときの目線やラインどりのレクチャーをしながら何度も何度も回っていただきました。

最後に地面に置いたボトルを拾ってもらう練習をしたのですが、勘違いして欲しくないのが、ボトルを拾うのが目的ではないということです。「拾えるぐらいゆっくり走れる」「片手を地面の方に伸ばしてもバランスを崩さない」「目標物に近ずける」というのが本当の目的です。

僕ができるのはあくまできっかけ作り、こういう練習を通して普段のライディングに役立てていただければと思っています。

USJには行ってませんが、気分だけ。

TREK LEXA SL納車しました

コンポーネント載せ替えでお預かりしていたトレックの女性モデル、レクサSLを納車しました。

分解後、綺麗にしてからフレームをガラスの盾で磨いてから組み上げたので、お客様も満足していただける綺麗さに仕上がりました。

当店では拒否されない限り納車の時に一旦ローラー台に固定して乗車していただきます。

特に今回は初心のお客様でしたので、乗車についての注意点や漕ぎ方のレクチャーをしました。

また女性のお客様にとって特に重要なブレーキフィーリングも気に入っていただけたようでした。

乗る方のことを考えて組み立てるということは大型店などには到底できないことです。小規模個人店だからこそできる細かい気配りを大事にしたいと思っています。

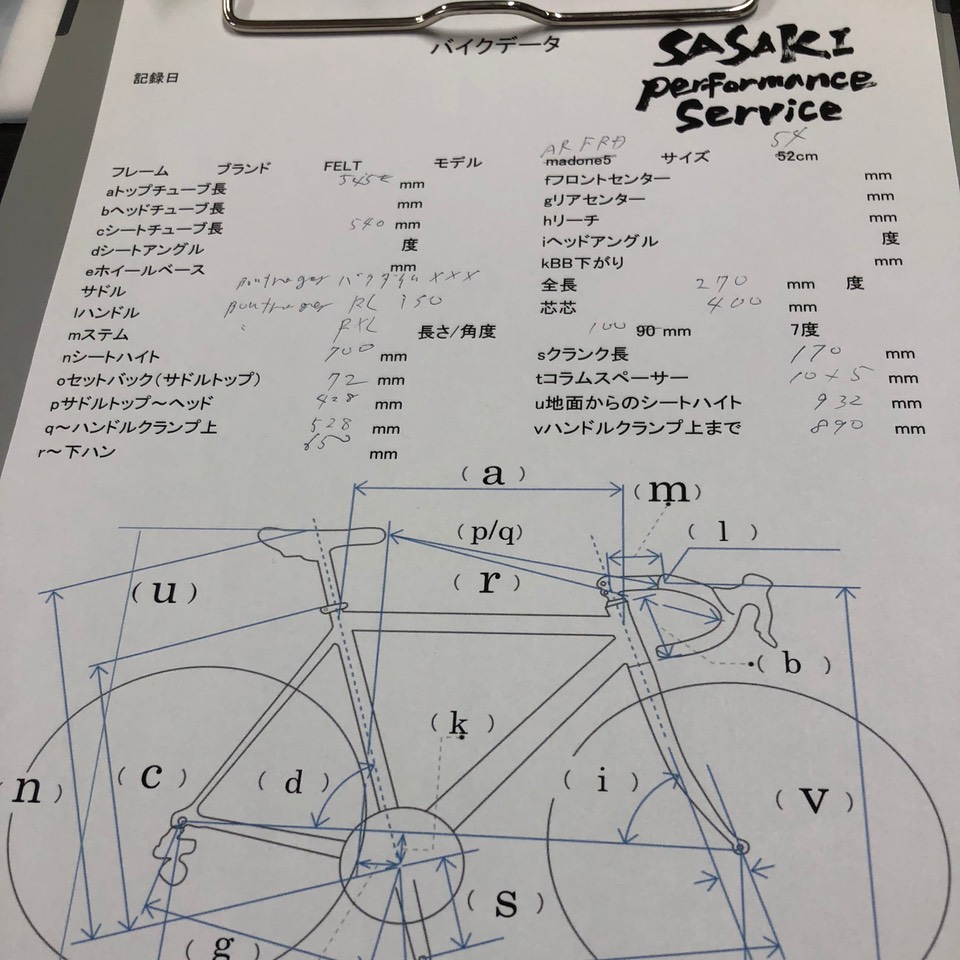

FELT AR FRDオーバーホールです

ロードバイクを複数台所有している人はGW中に乗らないバイクをオーバーホールに出されることもあります。1台しか持ってない多数派にはそんなことできませんね。

ということで分解スタートです。と言いたいところですが、バラす前にちゃんと計測しておきましょう。

どこの誰が組んだのかはしりませんが、センスはなさそうです。リヤブレーキのワイヤーをトップチューブへ入れるルートがあり得ない回り道してます。こいつもエアロロードですからそういうことも考慮して組みましょうね。

バラしました。組み付けの際にグリス不足などで各所に焼き付けや錆が発生していたため、片手で抜けるシャフトが圧入工具使わないと抜けないとか、パッキーンと鳴って外れるペダルとか、こういうイレギュラーが発生したときにこそメカニックの考え方が試されますね。

綺麗に全てのパーツを外せましたが、一部に再利用できそうにないパーツがあったので、お客様にご相談の上パーツを手配します。

バラしながら進めていたのが、チェーンの徹底洗浄。当店ではオーバーホールの時にチェーンを交換しない時は超音波洗浄機を使用します。

水を5回交換するとほぼ綺麗になりました。科学の力ってすごいね。見えてなかった汚れがどんどん出てきます。これをやったらしっかり注油しとかないと油が徹底的に落ちてますからすぐ錆びますよ。

今日はここまで。